В первой части этой статьи мы поговорили о том, какими положительными и отрицательными качествами обладают твердотельные диски, и пришли к выводу, что эти диски, не смотря на все еще относительно высокую цену, являются достойной заменой жестким дискам.

Во второй части этой статьи мы предлагаем конкретные примеры модернизации компьютеров с использованием SSD. Это наш личный опыт, поэтому рекомендации не являются голым теоретизированием, а подкреплены практикой.

Итак, поехали.

Lenovo B570e

Ноутбук, скажем так, далеко не первой свежести. Исходная конфигурация: HDD 1 TB Hitachi, ОЗУ 2 Гбайт DDR3, процессор Core i3-2350M 2,3 GHz; видеоподсистема представлена двумя графическими ядрами: встроенное в чипсет Intel HM65, а также «внешняя» видеокарта NVidia N12M (1 Гбайт памяти). Возраст устройства: около 10 лет.

Как мы можем видеть из приведенной конфигурации, у этого мобильного компьютера имеется три слабых места: процессор, ОЗУ и жесткий диск. Предустановленная операционная система (Windows 7 Home) в оригинальной конфигурации загружается 44 секунды. Для открытия ресурсоемкого приложения Adobe Photoshop CC требуется 32 секунды. Компьютер можно охарактеризовать одним словом: тормоз.

C учетом того, что материнская плата ноутбука не поддерживает процессоры старше Core i5-2520, не сильно отличающийся от установленного Core i3-2350 (фактически отличия лишь в том, что процессор пятого поколения может быть сильнее разогнан, чем процессор третьего; ну и, естественно, другой производственный процесс), модернизировать процессор не требуется.

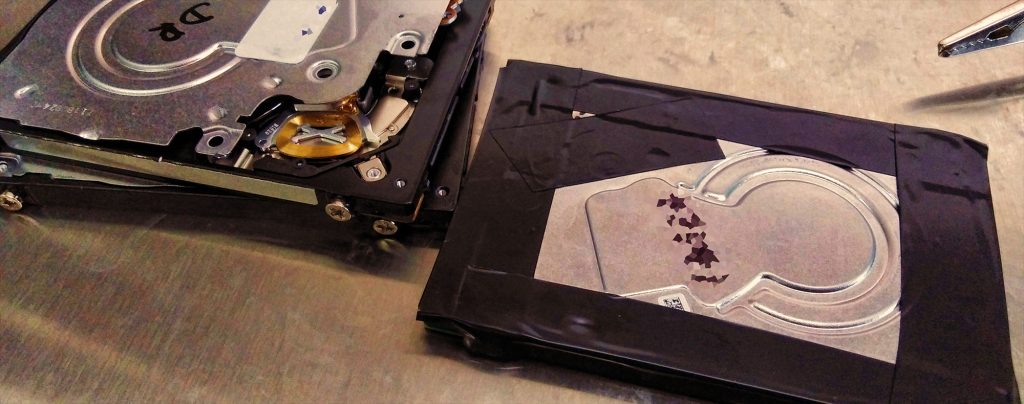

Таким образом, требуется замена жесткого диска на твердотельный и наращивание ОЗУ. Владелец ноутбука очень требователен к количеству свободного места на своих дисках — твердотельный диск необходимой емкости превышает по стоимости сам ноутбук, поэтому в дисковую подсистему было принято решение добавить дополнительный жесткий диск, подключенный вместо оптического привода.

Итак, что у нас получилось. Вместо модуля памяти SODIMM DDR3 2 GB было установлено 2 модуля памяти SODIMM DDR3 8 GB, суммарный объем ОЗУ увеличен с 2 Гбайт до 16. Стоимость двух модулей памяти составила 60 долларов США.

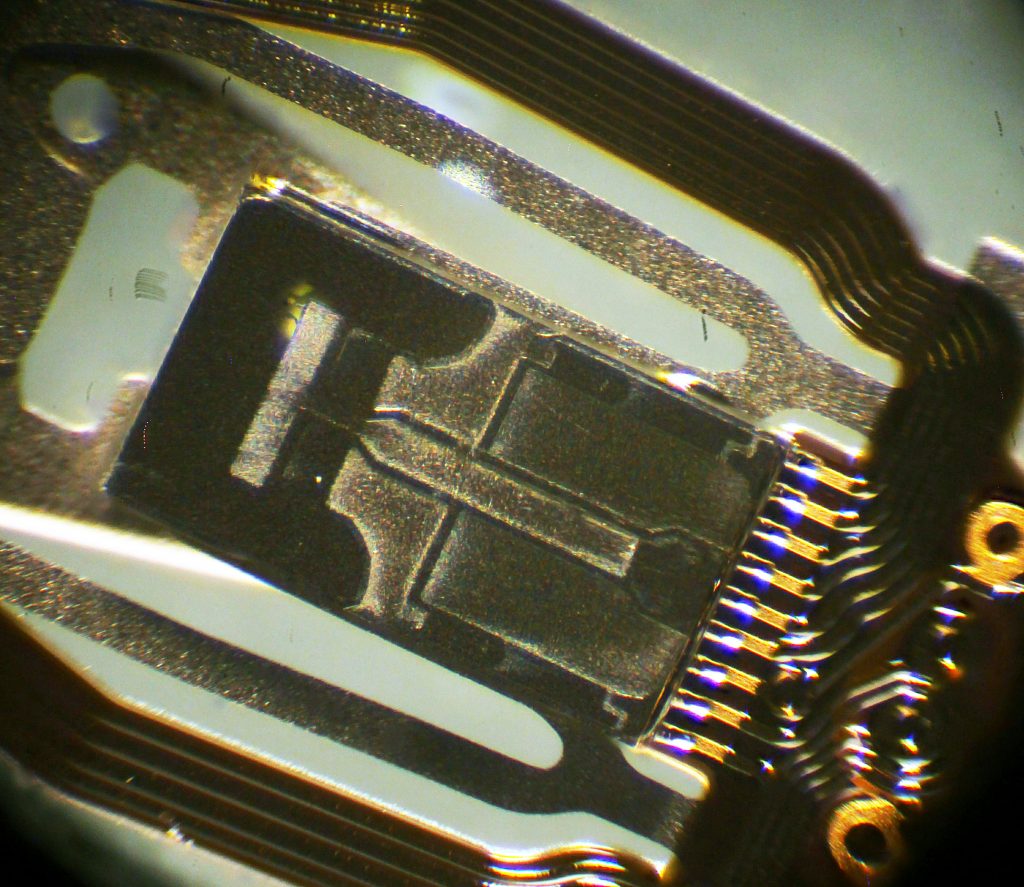

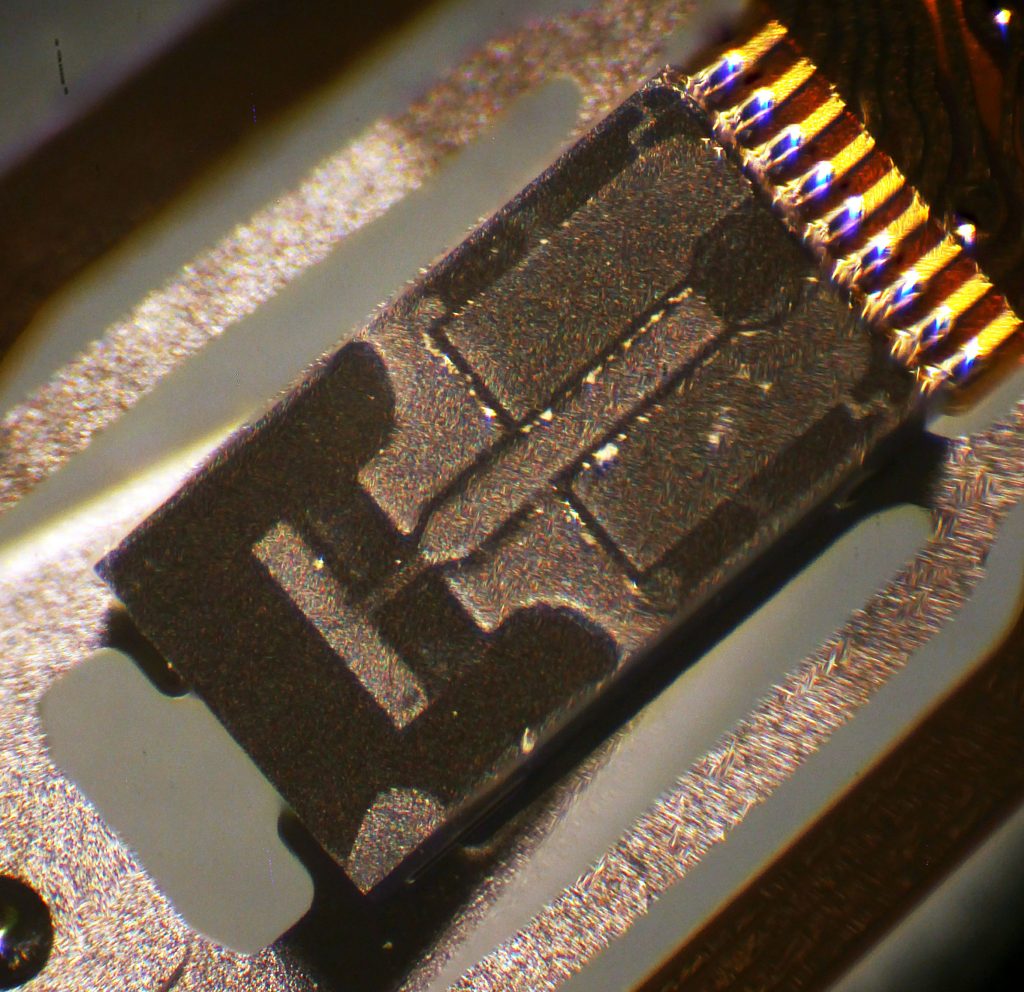

Вместо жесткого диска HDD Hitachi 1 TB был установлен SSD ADATA SU-800 емкостью 512 Гбайт; вместо оптиеского привода был установлен second caddy, в который смонтирован жесткий диск Seagate Mobile HDD емкостью 2 Тбайт. Суммарная емкость дисковой подсистемы увеличена с 1 Тбайт до 2,5 Тбайт. Стоимость составила: SSD — 65 долларов США, second caddy — 9 долларов США, HDD — 80 долларов США. Итоговая сумма, потребовавшаяся на модернизацию устройства: 214 долларов США.

Довольно солидная сумма, но то мы в итоге получили?

Загрузка операционной системы Windows 7 Home: 5 секунд (против 44 в исходной конфигурации). Загрузка ПО Adobe Photoshop CC: 3 секунды (против 32 в исходной конфигурации). Прирост производительности, как мы видим, примерно в 10 (ДЕСЯТЬ!!!) раз.

Стоит ли такой прирост производительности этих расходов? Бесспорно. Работа без тормозов на этом ноутбуке теперь совершенно точно обеспечена.

HP Pavilion 15-e057sr

Также, как и предыдущий пример — довольно старый ноутбук, произведен в 2015 году. Конфигурация несколько лучше, чем у предыдущего: HDD 1 TB Samsung, ОЗУ 6 Гбайт DDR3, процессор Core i5-3230M 2,6 GHz; видеоподсистема представлена двумя графическими ядрами: встроенное в чипсет Intel HM76, а также «внешняя» видеокарта AMD Radeon HD 8670M (1 Гбайт памяти).

Очевидно, что с процессором в данном устройстве пока еще все более-менее хорошо; объем ОЗУ также вполне удовлетворительный. Однако скорость загрузки операционной системы (Windows 8.1 x64 Professional) составляет 29 секунд, а скорость запуска приложения Adobe Photoshop CC — 20 секунд. Результаты намного лучше, чем в исходной конфигурации предыдущего устройства, однако, как мы понимаем, могут быть заметно улучшены.

Принято решение модернизировать объем ОЗУ (в этом ноутбуке ОЗУ организовано в виде двух слотов SODIMM DDR3; в заводской конфигурации поставляется с двумя предустановленными планками SODIMM: 4 GB и 2 GB). Вместо планки на 2 Гбайт мы установим планку 4 Гбайт. Большого прироста производительности это не даст, но все же…

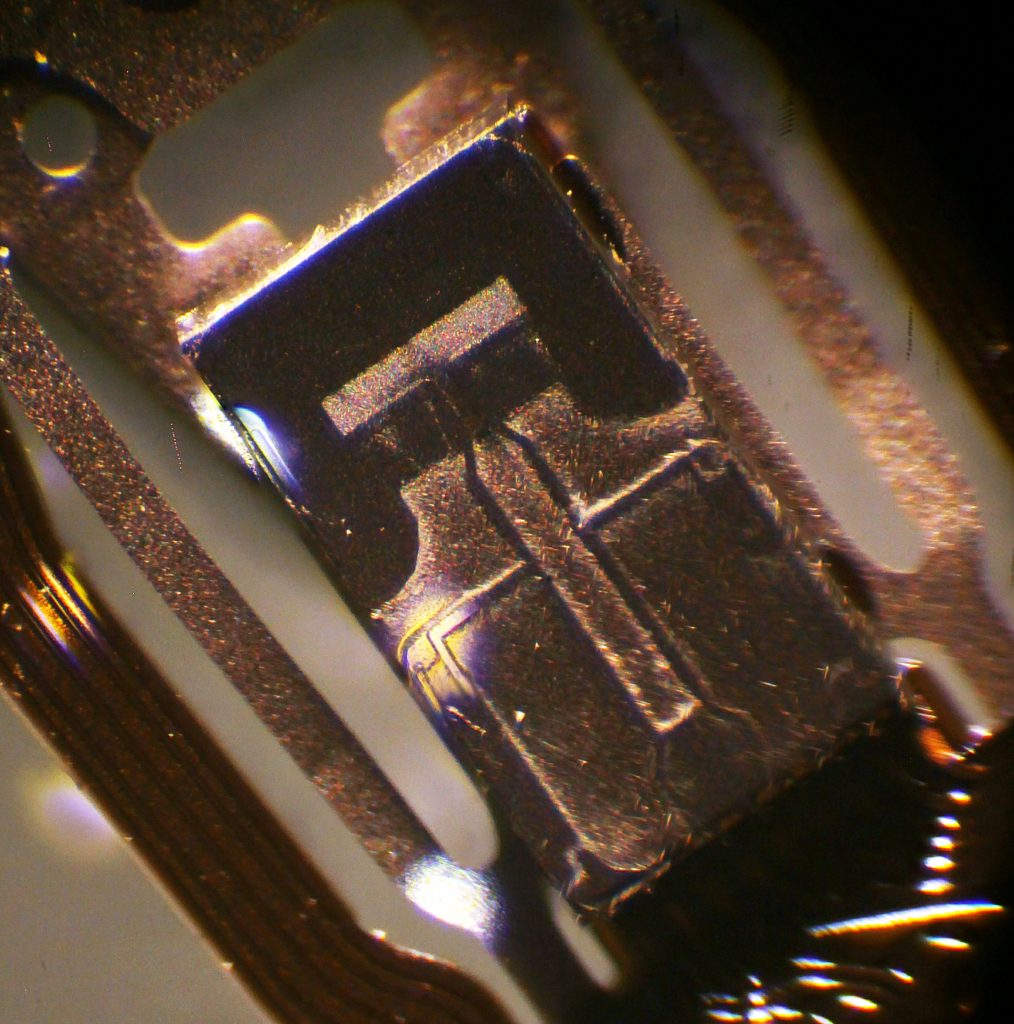

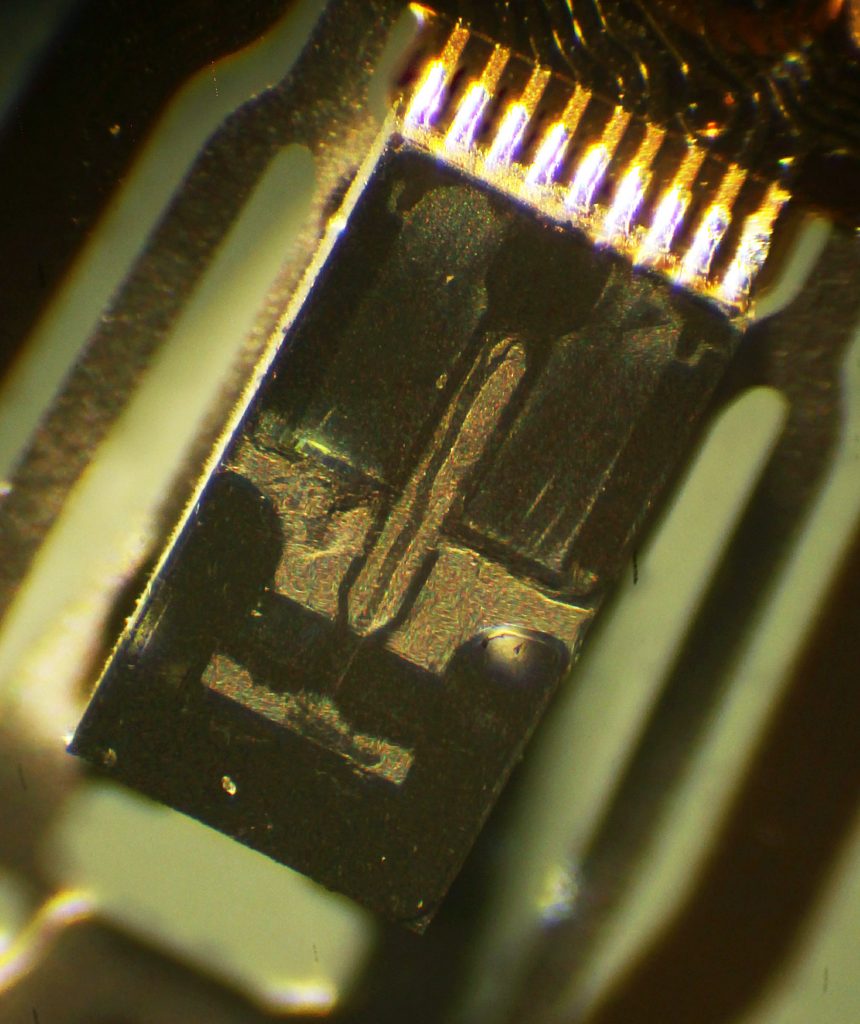

Жесткий диск будет меняться на SSD Samsung 850 EVO емкостью 256 Гбайт. Для устройства не требуется большой объем дискового пространства, поэтому данный объем является оптимальным и для функционирования операционной системы и установленных приложений, и для хранения некоторого объема необходимых данных (после установки ОС и ПО на диске остается не менее 150 Гбайт свободного места, которое можно использовать).

Итоговая сумма за модернизацию: SODIMM DDR3 4 GB — 30 долларов США, SSD — 70 долларов США; вся модернизация обошлась в 100 долларов США. Насколько мы выиграли при этом в производительности?

Загрузка операционной системы — 5 секунд. Загрузка ПО Adobe Photoshop CC — 3 секунды. Среднее увеличение производительности относительно исходной конфигурации минимум в 5 раз — солидный показатель, не так ли? За 100 долларов США получить компьютер в 5 раз быстрее старого — это более чем приятно.

Выводы

Очевидно, что самый главный вывод из этого материала будет очень простым: замена НЖМД на SSD в мобильном компьютере приводит к увеличению его производительности в разы, а если заменить не только жесткий диск, но еще и нарастить ОЗУ, то производительность может увеличиться на порядок.

Очевидно, что такой прирост производительности стоит всех вложенных в него денег до последнего цента.

Второй вывод: настало время для модернизаций. Стоимость SSD заметно снизилась, и теперь ваше до этого довольно медлительное устройство на жестком диске может обрести высокую скорость работы, при этом объем инвестиций не будет критически большим.

Рекомендации

Для того, чтобы провести модернизацию вашего ноутбука, вам нужно знать его характеристики: какой тип накопителя в нем установлен, поддерживает ли BIOS компьютера интерфейс AHCI (одна из важнейших характеристик интерфейса AHCI — MultiQueue, или многопоточная очередь задач, позволяющая использовать SSD в несколько потоков — за счет чего, собственно, и увеличивается производительность), какая в нем стоит ОЗУ, и пр. Если вы не уверены в том, что обладаете корректной информацией — вы всегда можете уточнить ее на сайте производителя или позвонить нам для бесплатной консультации.

Как вы уже поняли, для того, чтобы SSD функционировал на полную мощность, AHCI должен быть включен. Это легко можно сделать в BIOS устройства.

Наконец, последняя рекомендация. Если вы держите на своем ноутбуке важную информацию, приобретите внешний накопитель для резервного копирования или настройте облако (с теми же целями). А в идеале пусть у вас будет и то, и другое.

Следите за новостями — скоро будет опубликована третья часть этой статьи, в которой мы расскажем о том, как модернизировать настольный компьютер.